ポニポニピープル Dialogue 004 大庭早子

(2/6)うずうずマイン前夜

菊地玄摩 当時大牟田の駅前拠点と呼ばれていたうずうずマインの視察の日に僕は早子さんに会いました。それがそのまま意気投合の日だったんですね。

大庭早子 会ったばかりでそこまで無茶振りする人もいないし、面白い人たちだな〜と思いました。

菊地玄摩 そんな風にキャッチできるのはすごいですね。

大庭早子 原口さんからその日の夜9時に「自分はエネルギー過多なので疲れてないですか」というメールでフォローがあったけど、大丈夫ですよと返しました。

菊地玄摩 心配になっちゃったんですね。盛り上がっただけに。

大庭早子 過去にそういうことがあったのか、心配されてたけど、私は初めて会ったけど同志に出会えた感じですごい話が盛り上がったのでスッキリして帰ったと記憶してます。

菊地玄摩 それは原口さんも嬉しかったでしょうね。

大庭早子

ちょうど私がクライアントとの関わり方で悩んでた時期でもあって、設計者として設計した建物が社会に接続したものであってほしいと願いつつも、先ほど話たように住宅はクライアントの要望ありきでどこか閉じた建物で、ポニポニのような人たちと地域に対して場所を作る仕事がしたいといました。

その頃は本業の設計と並行して、武雄の水害で困っている人たちの話を聞いて、被害にあった住宅の改修のアドバイスをしていた頃でもありました。災害復興の現場ではデザインを求められていなくて、私の存在意義は何なんだろうという悩みもありました。

個人の住宅で、閉じた会話をすることにも行き詰まっていたし、被災後の暮らしに対して困っている人たちと話していると、デザインの仕事は好きだけどデザインを求められていなくて。住まいに対する不安には共感できるけど、デザインの仕事ができないフラストレーションと矛盾してしまう、でもそう思っちゃいけない、という葛藤の中で、「自由にやってください」と言ってもらえました。

私はそのチャンスを与えられたことに興奮していたから、とにかく考えるきっかけが欲しかったし、彼らを掘り下げれば何かヒントがあることをなんとなく分かっていたと思います。会話を楽しもう、という感じでしたね。

菊地玄摩 なるほど。タイムリーですね。

大庭早子 衝撃でしたね。年末にイベントも企画していて会場としても使いたいから、工事はすぐに始めたい、という話でもありましたし。

菊地玄摩 のちにうずうずマインとなるプロジェクトは、その勢いのままスタートしたんですね。

大庭早子

設計しながら見積もりもしながら、途中からは工事も始まっていきました。流動的なので、カチッとした設計図はあまり書いていないですね。

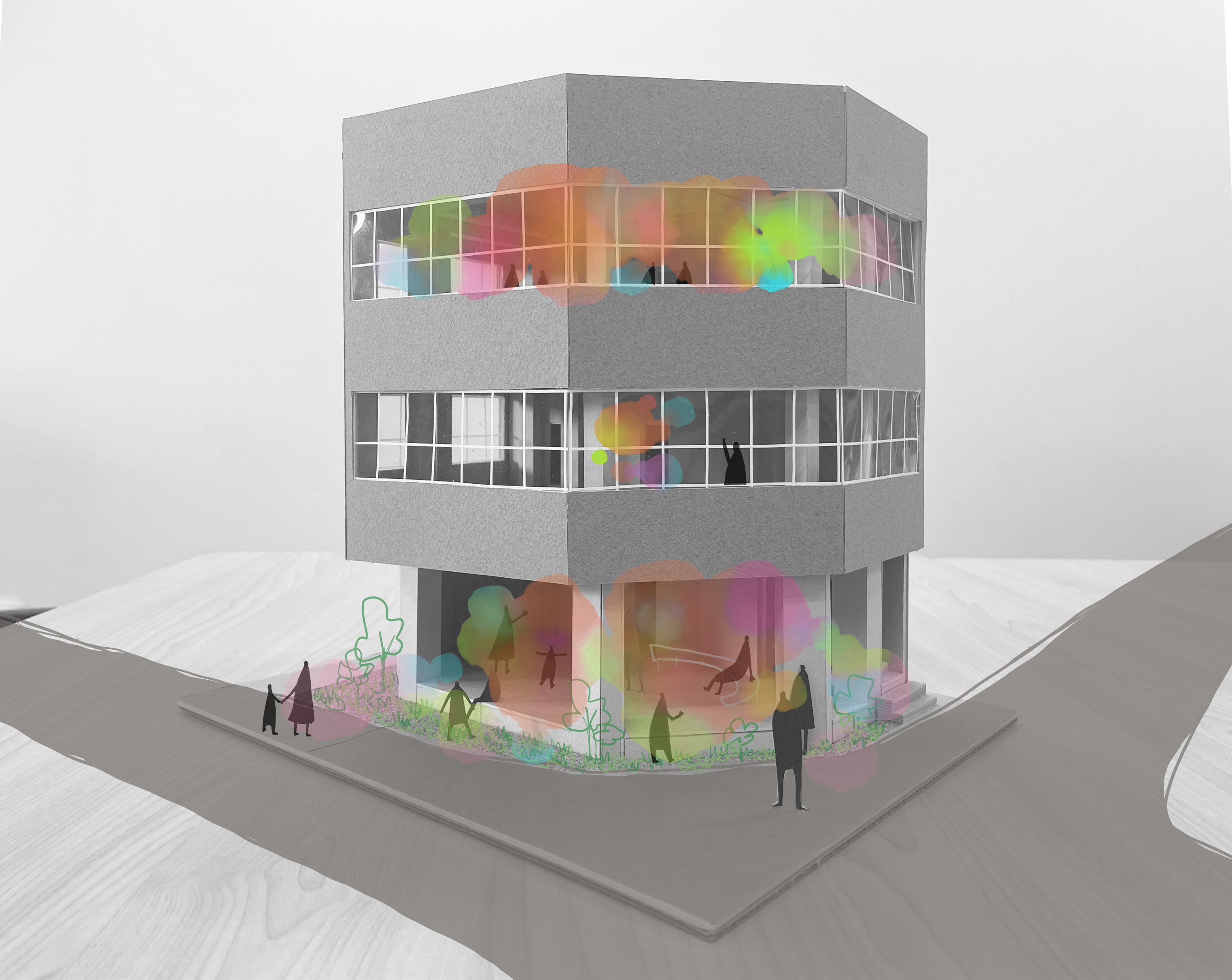

早子スペシャルで好きにやっていいよということで、穴を開けたり、ガラスをとっぱらったり、異様に植物だらけだったりとか、はちゃめちゃな案をばーっと出したら意外と面白がってくれました。最低限の設計図を書くまである程度を時間もらったと思うんですけど、それ以降は、壊しながら考えるという感じでしたね。

壊すことと作ることと使うことを同時にやるというのも、普通の設計では絶対できない、本当に特殊な状況じゃないと、この進め方はできなかっただろうなと思います。

菊地玄摩 何から着手しましたか?意気投合したその日から、うずうずマインはどう組み立てられたのでしょう。

大庭早子

その後に大牟田市石炭産業科学館に行って、石炭は植物なのかという驚きがありましたね。もともと大牟田の駅前に降りた時に、ヒョロ長いヤシの木しかなくて緑が少ないと思っていました。やっぱり石炭というと燃料だから、自然とは逆のイメージが強かったから、ちょっと取っ付きにくいイメージでした。それなのに、産業科学館に大きなメタセコイアの群生林の写真があって、石炭は死骸や植物の積み重ねからできるということを知って、実は大牟田って植物が豊富な場所なんだ!みたいな面白さがありましたね。

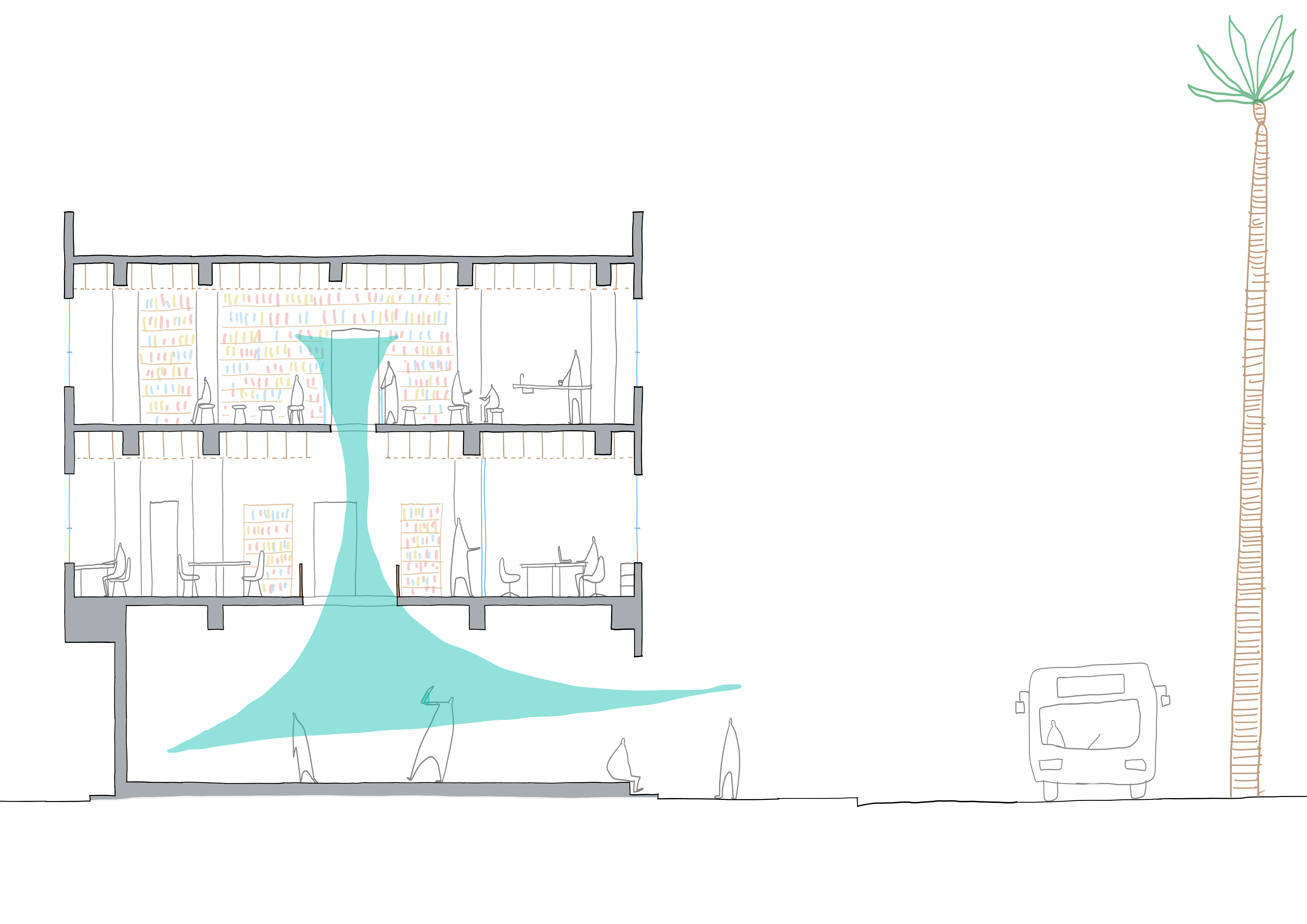

それから、この建物(うずうずマイン)が街に対して扇形で拡散してくような建ち方をしていて、すごい面白かったので、建物自体が扇形で広がって行く感じーそれを閉じるのではなくて、この広がりを開放したいということで、ダメもとで「ガラスサッシを全部外して1階を街に開放するのは難しいですよね?」と提案してみたら意外とOKで。だったら、どんどん壊そうと。

それから、大牟田には廃墟がいっぱいあって、朽ちていくものに植物が勝っていくような景色をよく見ました。廃れつつ植物に侵食され、主人じゃない色んな動植物が居座っていくような、普通の建物とは逆行して、朽ちていくところに皆で少しずつシェアしながら住んでいる、そういう朽ち木の巨大な幹のようになっていくと面白いというイメージがありました。少しずつ壊すことがテーマになって工事がスタートして、1階の壁やガラスサッシも取っ払うし、各階が分断されないように床にも穴を開けました。

そこにインスタレーションを入れようという話も出ました。菊地さんのポッパーのアイディアと絡めて。各階を貫通するインスタレーションを建物の内臓にみたててみたり、中央に隠されたものが逆にさらけ出されて都市に表れるという。

菊地玄摩 ありましたね。

大庭早子

もともとは可視化まで建築でやろうという話もありましたが、そこまではいきませんでした。もともと「分解の哲学」という藤原辰史さんの本を読んでいたから、分解には興味がありました。

活動や情報の拡散だけでなく、バキュームで吸い込むように、穴に吸引力があると良いよね、みたいな話がありましたね。

菊地玄摩 そうですね。これが出てくる頃は、秋ぐらいににんげんフェスティバルを開催する想定があって、そこにうずうずマインがどう関わるかということが意識されていました。

大庭早子 可能な限り、そこに間に合わせてほしいという要望がありましたね。

菊地玄摩 コンセプトとしては、扇形から開放していくアイディアから始まって、だんだん朽ちていくとか床にも穴が開くという、その開放が周囲と溶け合うようなコンセプトに上がっていくのと同時に、締め切り側のプレッシャーで、ポニポニのやってきたことがフェスティバルとして一気に街に表現されてほしいというニーズがやってきていた。その板挟みで忙しい時期だったな、と記憶しています。

大庭早子 そうです。ミーティングをやって相互につなげましょう、という時期でしたね。

菊地玄摩 だから図面があってそれをやった、というよりは、最初いけるところまでやったという感じですか。

大庭早子 はい。概念的なところでどんな立ち表れ方にしたいか、そのドローイングのようにどう認知されたいのか、考えながらやっていました。